BCP(事業継続計画)や災害対策について解説するシリーズの第3回目です。前回の記事では、BCPや災害対策について情報システム部としてどのように対応していけば良いかをお伝えしました。本記事では、話題をIT寄りにし、クラウドを利用したITの事業継続/災害対策についてご紹介します。

1.災害対策のレベルと費用対効果

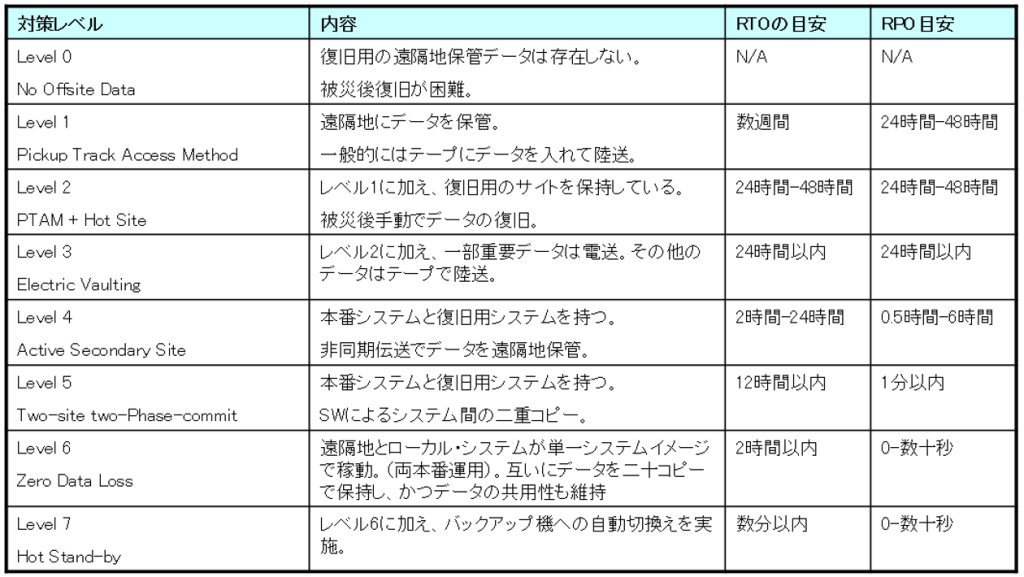

災害対策と言っても様々な対策があります。少し古いですが、1992年に米国Share GroupとIBMで定義されたモデルをベースにして定義されている災害対策の実施状況の指標が下記の表になります。

Level 0の何もしていない状態からLevel 1のバックアップテープの隔地保管、Level 2のバックアップテープの隔地保管に加えてシステムの復旧サイトを持っている・・・と徐々に対策のレベルが上がっていきます。当然ながら、レベルが上がると復旧時間や復旧ポイントが短くなりますが、必要なコストも上がっていきます。

RPO:Recovery Point Objective 回復ポイント(復旧点)目標

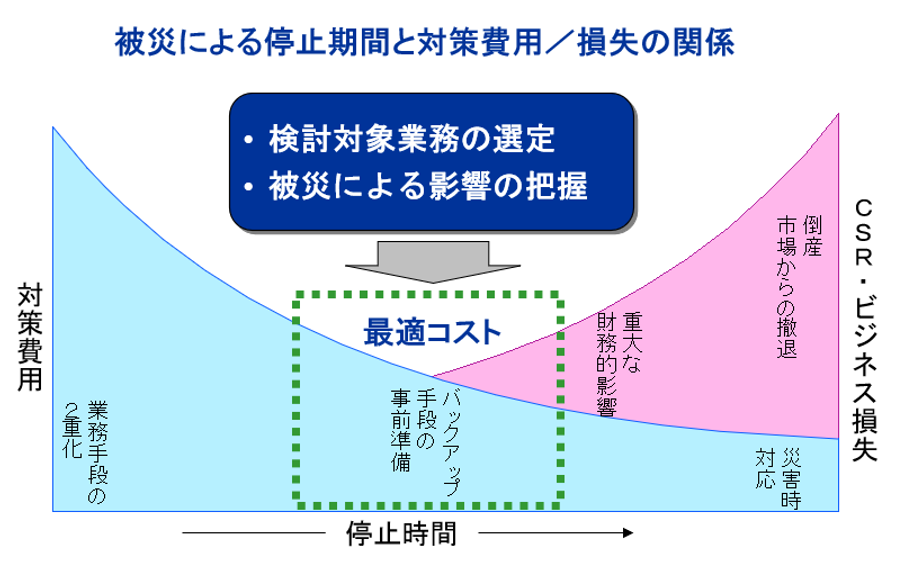

事業継続計画(BCP)や災害対策(DRP)では、費用対効果の観点から「被災によるCSRやビジネスへの影響」と「対策にかかる費用」とのバランスをとることが重要です。対策範囲の選定と、被災による影響を定量的・定性的に把握・検討することが鍵となる点については、前回までのブログでもご紹介しました。

重要な業務については、災害時でも早期に復旧できるようコストをかけて対策を講じます。一方で、重要度が低い業務や代替手段がある業務については、コストを抑えた対策を検討します。

2.クラウドの利用は事業継続/災害対策にどのようなメリットをもたらすか?

クラウドを利用したITの災害対策には以下のようなメリットがあります。

・データの安全性向上:クラウドサービスは地理的に分散されたデータセンターを利用しており、災害時でもデータ消失のリスクを大幅に軽減できます。

・リモートアクセスの柔軟性:インターネット接続があれば、どこからでも業務に必要なデータやシステムにアクセス可能。これにより、災害時も事業を継続しやすくなります。

・コスト効率:クラウドはオンプレミスに比べて初期投資が少なく、必要な機能を必要な分だけ利用できるため、無駄なコストを削減できます。

・迅速な復旧:クラウドサービスはバックアップ機能や冗長化構成を備えており、災害後の早期復旧を後押しします。

しかし、注意点もあります。

・セキュリティ対策:インターネット経由でのアクセスとなるため、データの暗号化やアクセス制御など、万全なセキュリティ対策が求められます。

・データの依存リスク:クラウドプロバイダーに依存する構造であるため、万が一プロバイダー側に障害や経営上の問題が発生した場合のリスクも想定しておくべきです。バックアッププランの整備は不可欠。

・コストの適切な管理:クラウドは従量課金制のため、使用状況を定期的にモニタリングし、不要なリソースを解放するなどの工夫が必要です。

・法規制とコンプライアンス:特にデータの保存場所に関する規制(データ主権)や、業界ごとのコンプライアンス要件には注意を払う必要があります。

・災害時の通信環境:災害によってインターネットが使えなくなると、クラウドへのアクセスが難しくなります。そうした事態に備え、オフラインでも最低限の業務が継続できる仕組みを用意しておくことが望ましいでしょう。

これらの注意点を踏まえて、クラウドの利便性を活かしつつ、しっかりと準備を進めることが大切です。

3.データ保管庫~クラウドオブジェクトストレージ

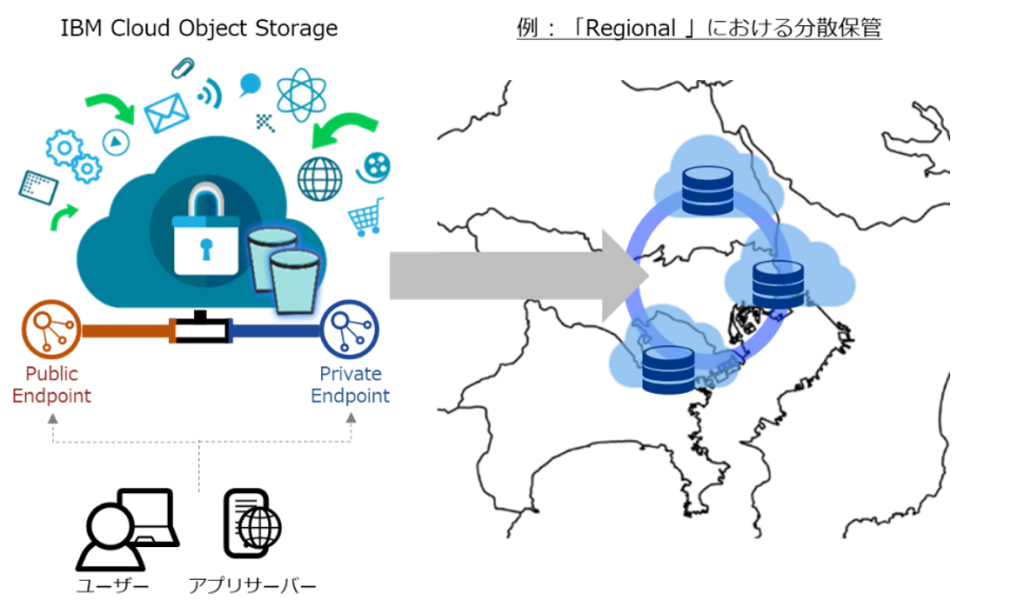

IBM Cloud Object Storage(ICOS)は、文章、写真、PDF、動画、バックアップなど、あらゆるフォーマットの非定型データを格納できるストレージです。

静的データの長期保管やメディア・オブジェクトの保存、さらにはメディアの配信といった用途で利用されています。

このサービスは、複数のデータセンターにまたがる構成となっており、万が一ひとつのデータセンターが被災しても、データが消失しない仕組みが取られています。

イメージとしては、データセンター間でRAIDを構成しているような形です。

ICOSの特長としては、以下のような点が挙げられます。

・高い回復性と可用性

-保存データは3ヵ所以上で自動的に分散保管

-99.9999999999999 (15 nine) の耐久性

-保存データは自動的に暗号化

・コスト効率の高いストレージ

-1GB/月 を数円から使える安価な従量課金

-GB から EB (エクサバイト) 超の拡張性

・多様な接続性

-S3 互換 API のため、資格情報およびエンドポイントを既存ツールの連携に利用可能

-プライベートエンドポイントの提供により、セキュアかつ無制限な帯域幅を利用可能

さらにバージョニング(世代管理)や遠隔地(Region)とのレプリケーション機能も有しています。今まで、バックアップテープを遠隔地の保管業者や貸金庫に預けていたものをここに保管できます。

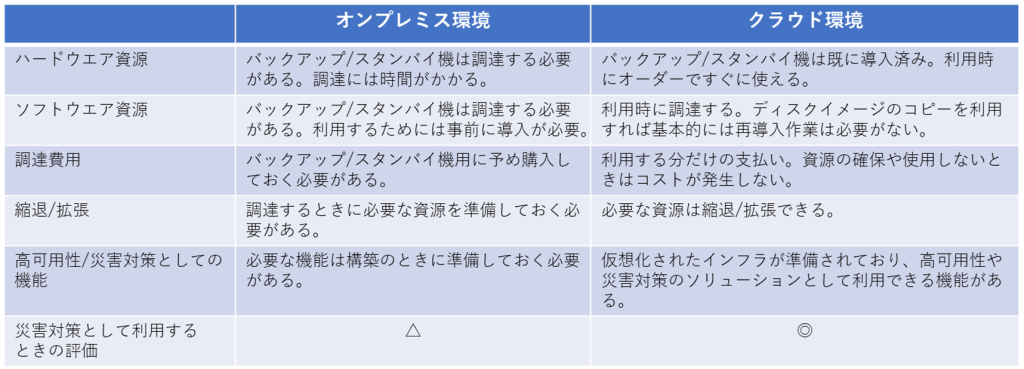

4.サーバー/ストレージ資源が用意されている

オンプレミスで災害対策レベルを上げようとすると、遠隔地のデータセンター、バックアップ機のサーバーやストレージの資源を用意しなければいけません。いざ被災後に調達するとなると数か月を要する場合が想定されます。バックアップシステムを構築したいがコストがかかる・・・これが今まで災害対策を検討する上で一番の障壁となっていました。

クラウドでは、それら資源がすでに準備されていますので、被災時に調達する場合でも短時間で準備することができます。また、バックアップ機をあらかじめ準備しておく場合でもCPUやメモリーやストレージを縮退/拡張が出来るので、日頃は縮退して被災時に拡張することが簡単になります。これによりバックアップ機のコストを抑えることが可能です。

さらに、IBM Cloud Power Virtual Serverでは、サーバーハードウェアに障害が発生した際に、別のホスト上で再始動するRemote Restart機能を採用しています。

クラウド環境では、オンプレミス環境で導入する場合にコストがかかるCold Standbyの機能が標準で利用できるため、高可用性や災害対策において、これらの機能を活用することでコストを抑えて実現することが可能になります。

また、オンプレミス環境では基本的に資源を保有する必要があるため、導入時点でコストが発生します。一方クラウドでは、利用した分だけコストが発生する仕組みのため、普段利用しない災害対策用環境のリソースにかかるコストを最適化・縮小することができます。

災害対策のためにすべてのシステムをクラウドにする必要はありません。必要なシステム要件/災害対策要件(RTO/RPO)に応じて、うまく組み合わせて最適な環境を構築することが重要になります。例えば、本番環境はオンプレミス環境、災害対策環境はクラウド環境にするといったハイブリッドクラウドを構築するのも一つの案になると思います。

5.今こそ見直したい!クラウドが変えるBCPとDRの最適バランス

クラウド技術を活用した事業継続計画(BCP)や災害対策(DR)のメリット、注意点、および具体的な活用方法をご紹介しました。災害対策はコストと復旧の迅速性のバランスが重要で、重要な業務には費用をかけ、それ以外はコストを抑えた対策が推奨されています。クラウド環境はオンプレミス環境と異なり事前準備が不要で、災害時にも迅速に必要資源を利用可能です。これらをうまく活用することで、これまでコストネックで災害対策が進められなかったお客様でも、今より一歩進んだ災害対策システムを構築することが可能となっています。

次回は、クラウド環境の機能を利用した災害対策ソリューションのご紹介をします。

MONO-Xでは、企業のIT環境に合わせた事業継続対策をサポートしています。

BCPや災害対策でお悩みの方は、ぜひMONO-Xにご相談ください。

>>PVS Oneに関するお問い合わせはこちら

株式会社MONO-X公式サイト

株式会社MONO-Xへのご相談・お問い合わせはこちら