2024年7月、IBM i ユーザーと関係者の皆さまへ向けた書籍『IBM i 2030 AI・API・クラウドが創る』を出版いたしました。本書の内容をより多くの方にお伝えするため、当ブログでは各章の要点を連載形式でサマリーとしてご紹介いたします。本記事では全体像を簡単にご理解いただき、さらに詳しく知りたい方はぜひ書籍の詳細をご覧ください。

今回は、【第5章】なぜ多くの企業で脱IBM i が試みられ失敗するのか?(本書P.116~)の内容をまとめています。

5章 なぜ多くの企業で脱IBM i が試みられ失敗するのか?

「オープン系」というマジック・ワード

IBM i を活用する企業がある一方、脱IBM i 化を目指す企業も存在します。IBM i を使い続けながらも、新たな投資を停止しているケースや、脱IBM i 化を目指したプロジェクトが頓挫する例も見られます。脱 IBM i を検討したくなる理由の 1 つとして、IBM i に対する「ベンダーロックイン感」があり、その対極として「オープン」という言葉が魅力的に映ることが挙げられます。しかし、「オープン化」の曖昧な定義が、目標を見失わせる原因となることも少なくありません。

「オープン」の意味は主に「選択肢の豊富さ」と「ソースコードの公開」の2つがありますが、前述した「システムをオープン化せよ」は前者を指します。実際には、選択肢が無限である必要はなく、複数の選択肢が存在する状況が望ましいのです。

IBM i はクローズドなOSである一方で、アプリケーションやデータベース、APIアクセスはオープンです。1988年のAS/400登場時に比べ、IBM i 上で利用できる技術や連携手段は多様化し、SQL、PHP、Python、Javaといったプログラミング言語も対応しています。従来のRPGやCOBOLも併用可能で、これこそがIBM i の「真のオープン性」と言えるでしょう。

しかしながら、IBM i は「オープン」とは広く認識されておらず、むしろ「クローズ」な存在とみなされています。この認識は主にIBM へ起因していると思われます。

次に、IBM i ユーザーが脱IBM i 化を検討する理由をさらに掘り下げます。

脱IBM i のきっかけと動機

「IBM i をやめよう」と考える主な理由は以下の3つに集約されます。

①IBMというメーカーにベンダーロックインされている

②IBM i という技術が正体不明でブラックボックス化している

③(企業によっては)特定社員へ依存している

①IBMというメーカーにベンダーロックインされている

IBM i は、IBM i は、その名前からIBM製品への依存を感じることがあります。そうなると「製品の提供が終了したり、価格が変動した場合、どのように対応すればよいのか」と不安が頭をよぎります。

他の一般的なOS(例: macOS)の場合、比較的簡単に代替手段に移行できますが、業務システムに関しては影響が大きく、移行の困難さが問題です。

特に、システム停止による業務や生産への影響、そして新しいシステム構築に伴う時間・コスト・不確実性が、ベンダーロックインの懸念を強める要因となっています。

②IBM i という技術が正体不明でブラックボックス化している

IBM i は、デジタル戦略を考える上で、その特性を十分に理解するのが難しい場合があります。

OSでありながら、データベースやプログラム実行環境など、多機能を一体化して提供しているため、一般的なOSとの比較だけではその全貌を把握するのが難しいこともあります。

③ (企業によっては)特定社員へ依存している

IBM i を基幹システムの中心として長年支えてきた社員が高齢化し、これを継続利用する体制が整っていない企業が増加しています。この背景から、IBM i の利用を見直す動きが生じています。

ただし、IBM i を別のシステムに置き換えるには多額のコストが発生するため、それを商機と捉えたITベンダーが情報を強調して発信することで、脱IBM i の流れが加速するケースもあります。

一方で、IBM i の優れた技術に魅力を感じる情報システム担当者も多く、価値を評価する声も少なくありませんが、経営陣への理解を得るのは容易ではありません。こうした状況の中、多くの企業はリスクを理解した上でIBM i を引き続き利用していますが、経営戦略の一環として脱IBM i に踏み切る企業も一定数存在します。

大企業がIBM i から脱却する最大の障壁

IBM i を基幹システムとして利用してきた企業の中には、脱却を試みたものの失敗に終わった事例が複数あります。たとえば、100億円以上の損失を出したプロジェクトや、国産ERPに移行した後に再びIBM i に戻ったケースなどです。これらのプロジェクトで特に課題となったのが、パフォーマンスの問題です。

あるスーパーマーケットチェーンでは、IBM i の高い処理能力が夜間のバッチ処理を支えており、他のプラットフォームでは同様のパフォーマンスが得られない可能性があると判断され、移行を断念しました。また、別の企業では移行途中でパフォーマンス不足が発覚し、新旧システムの併存が必要となり、コストが増加する結果となりました。

IBM i のパフォーマンスは現在でも多くの最新技術を凌駕しており、インメモリーデータベースを用いても4倍近い差があることが示されています。そのため、脱IBM i を検討する際は、早い段階でパフォーマンス評価を行い、システム移行のリスクを十分に検討することが重要です。

ERPパッケージからIBM i に再帰する一番多いパターン

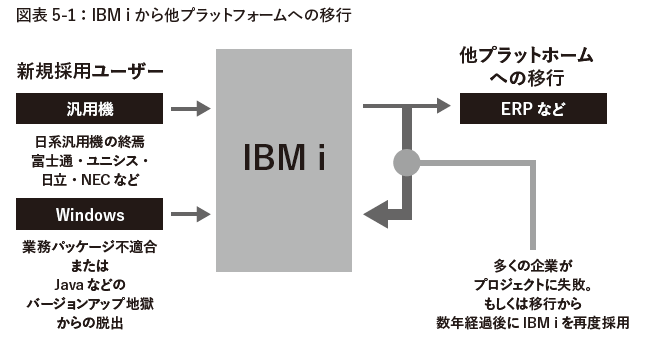

IBM i から他システムへの移行を試みた企業が、結果的に再びIBM i に戻るケースが多く見られます。特に、日系のERPパッケージに移行した後、IBM i に戻る事例が多い傾向にあります。

このような再帰の主な理由は、移行先ERPで想定外のコストが発生することです。特に、カスタマイズやバージョンアップに伴う費用が大幅に増加することが多く、最終的にコスト負担が限界を超えることがあります。

多くの日本企業では、ERP導入時にカスタマイズを行うのが一般的ですが、これが初期費用だけでなく、将来的な保守やアップグレードのコスト増加につながる要因となっています。また、ERPパッケージに移行すると、企業独自のプロセスや強みを犠牲にする必要があるため、他社との差別化が難しくなる場合もあります。

こうした課題を経て、結果的にIBM i の安定性や独自性を評価し直し、元に戻る企業が多いのが現状です。

脱IBM i プロジェクト失敗とその影響

日本では現場主導のボトムアップ文化が強く、脱IBM i プロジェクトが失敗するケースが多く見られます。一度失敗すると、企業内の雰囲気が悪化し、IBM i を効果的に活用する体制に戻すことが難しくなります。また、失敗が広く知られると、業界内での評価が低下し、ベンダーが関与を避ける場合もあります。

さらに、現代のビジネス環境の急速な変化により、ウォーターフォール型の進め方では柔軟性が不足し、プロジェクトが停滞するリスクが高まっています。そのため、既存のIBM i アプリケーションやデータベースを活用しながら、アジャイル的な手法で必要な課題を素早く精査することが重要です。

IBM i が全ての企業に適しているわけではないため、効果的な活用方法を模索し、次のステップに進むための計画を立てることが推奨されます。

次のブログへ続く

前回の記事はこちら

本書や当社クラウドサービス「PVS One」関するご質問などありましたら、お気軽にご相談ください。

▼詳しくはこちら

PVS One 公式サイト

オンライン相談

=================

お問い合わせ・ご相談はこちら