2024年7月、IBM i ユーザーと関係者の皆さまへ向けた書籍『IBM i 2030 AI・API・クラウドが創る』を出版いたしました。本書の内容をより多くの方にお伝えするため、当ブログでは各章の要点を連載形式でサマリーとしてご紹介いたします。本記事では全体像を簡単にご理解いただき、さらに詳しく知りたい方はぜひ書籍の詳細をご覧ください。

今回は、【4章】これからもIBM i は提供され続けるのか(本書P.94~)の内容をまとめています。

第4章 これからもIBM i は提供され続けるのか

IBM i の存続が不安視される理由

IBM i の存続が不安視される理由として、「提供が終了するのではないか」という懸念が挙げられています。しかし、IBMは「IBM i を提供し続け、進化させる」と明言しており、以下の要因からその可能性は低いとされています。

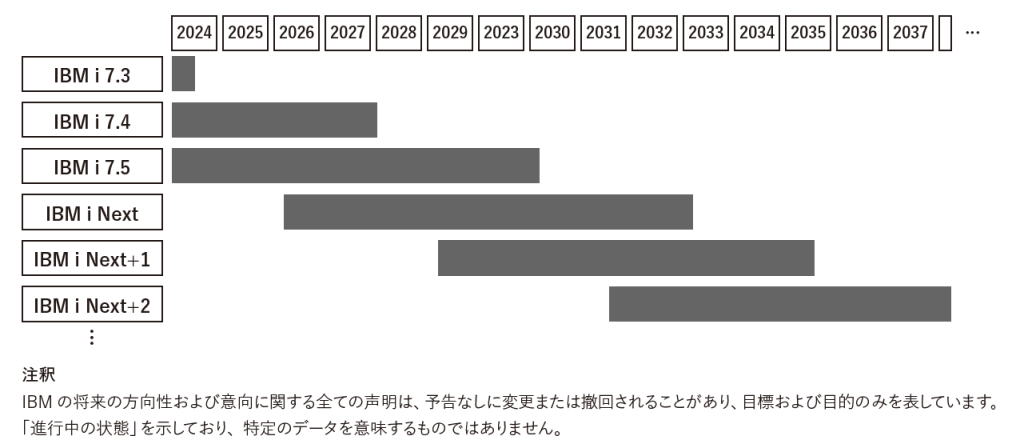

1. 明確なロードマップ : 2023年時点で2037年までの計画が公表されている。

2. 機能拡張の継続 : モバイル、AI、クラウドなど時代の要請に対応。

3. 多くの実績と事例 : 世界中の企業での活用実績。

4. 開発への投資 : ロチェスター研究所での人材採用と投資の継続。

出所:日本アイ・ビー・エム株式会社提供資料(2024年)より株式会社 MONO-X で作成。

IBM i 7.3 の延長サポート期間については不記載

加えて、IBMがIBM i を提供し続ける理由は以下の2点にあります。

1. コア・テクノロジーとの密接な関係 :

IBM i は、IBMの中核を担うテクノロジーやシステムと深く結びついており、その設計上、他社への売却や移管は極めて困難です。これにより、IBM i はIBMの製品ポートフォリオの中で戦略的に重要な位置付けを占め続けています。

2. 高い収益性 :

IBM i は、単なるハードウェア製品ではなく、その上で稼働するソフトウェアやサービスを通じて高い収益性を発揮しています。この収益性は、IBM全体のビジネスモデルにおいても重要な役割を果たしており、IBMにとって手放す理由がないことを示しています。

最終的に、IBM i の存続は「どれだけの利益を生み出し続けられるか」というビジネス上の判断に基づいています。現状では、その収益性と戦略的重要性を考慮すると、IBMがIBM i を引き続き提供し、進化させる可能性は非常に高いと考えられます。

IBM i を提供し続ける理由――IBMコア・テクノロジーとの緊密性

IBM i を提供し続ける理由の1つ目として、「IBM i が IBM のコア・テクノロジーと密接に絡んでいるため、売却が困難である」という点について考察します。

過去にIBMはPC事業やx86サーバー事業、Lotus Notesなどの売却実績がありますが、IBM i については以下の理由から売却される可能性が低いと考えられます。

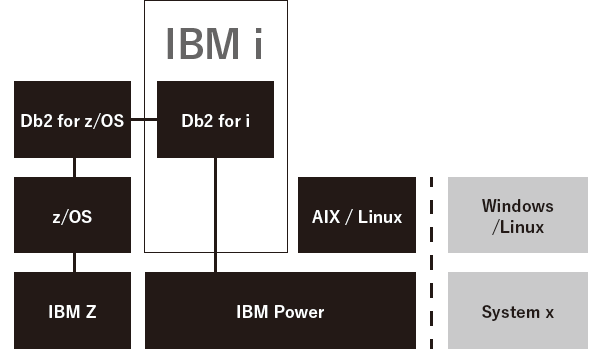

1. Db2との緊密な関連

IBM i の標準データベースであるDb2は、IBMの他事業でも広く利用されています。例えば、メインフレームで稼働するDb2 for z/OSは金融機関や社会インフラのシステムで活用され、IBM全体のコア・テクノロジーとして重要な位置を占めています。これらの製品は開発体制や特許で相互に強く結びついており、IBM i を売却するとDb2全体への影響が避けられません。

2. IBM Powerとの相互作用

IBM i が稼働するIBM Powerサーバーは、AIXやLinuxにも対応し、スパコンやERP(SAP HANA)環境などでも利用されています。このように、IBM PowerはIBM i と共にIBMの中核を支える技術基盤として重要です。これが、過去に売却されたPCやSystem xとは根本的に異なる点です。

IBM i を提供し続ける理由――高い収益性

IBM i を提供し続ける理由の2つ目として、「IBM i は、ハードウェア事業よりもソフトウェア事業に近く、非常に収益性が高いこと」が挙げられます。ただし、IBM i 単体の事業収益性は公表されていないため、ここで述べる内容はあくまで推測に基づくものです。

収益構造の違い

IBM i の購入時には、サーバーであるIBM PowerとOSであるIBM i の2つがセットで提供されますが、その費用の半分以上はOS、すなわちソフトウェア費用に充てられています。これにより、IBM i は従来のハードウェアビジネスの枠を超え、高収益を生むソフトウェア事業としての特性を持つことが明確です。また、OSにはデータベース機能をはじめとするさまざまな価値が標準で含まれており、購入者にとって高い費用対効果を提供しています。この構造は、IBMにとっても継続的かつ安定的な収益基盤を形成する要因となっています。

グローバル市場での競争優位性

IBMのビジネス・ボリュームは、日系ベンダーと比べて大きく異なります。他のオフコンベンダーが日本市場に限定されていたのに対し、10倍以上の規模を誇るグローバル市場でビジネスを展開しています。これにより、安定した収益基盤を維持しています。

自社プロセッサーによるコスト効率

IBMは自社開発のプロセッサー(Powerプロセッサー)を採用しており、他社製プロセッサーに依存しない開発体制を維持しています。この独自性により、プロセッサーの設計や仕様変更に左右されるリスクを回避し、OSの開発計画を独立的かつ効率的に進められるという強みを持っています。一方、他社製プロセッサーを採用すると、外部メーカーの開発スケジュールや仕様変更に対応する必要が生じ、開発コストが大幅に増加するリスクが高まります。この違いにより、IBMはOS開発にかかるコストを最適化し、製品の競争力と事業の持続可能性を保つことができています。

ソフトウェアビジネスの高収益性

ソフトウェアは開発コストが必要なものの、コア部分の再利用が可能であり、ハードウェアと比較して非常に高い収益性を実現できます。

さらに、IBM i はハードウェア・ビジネスというよりもソフトウェア・ビジネスに近い特徴を持っています。購入時にはIBM PowerサーバーとIBM i OS(データベース機能を含む)のセットで提供されますが、その費用の大半はOS、つまりソフトウェア費用に充てられています。ソフトウェアは、ハードウェアのように工場や物流体制を必要としない一方で、コア部分の再利用が可能であり、継続的な開発コストを抑えながら収益性を向上させられる点で、非常に優れたビジネスモデルを形成しています。

次のブログへ続く

前回の記事はこちら

本書や当社クラウドサービス「PVS One」関するご質問などありましたら、お気軽にご相談ください。

▼詳しくはこちら

PVS One 公式サイト

オンライン相談

=================

お問い合わせ・ご相談はこちら